"Мы жили в мире постмодерна, развлекались, как могли"

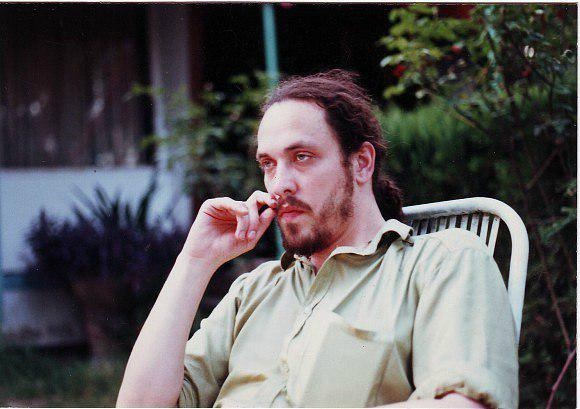

Максим Шевченко в спецпроекте ЖЗЛ [жизнь замечательных левых]Бывший член Совета по правам человека при президенте, журналист Максим Шевченко за короткое время стал фронтменом левых сил. В 2018 году он принял участие во всех важных кампаниях КПРФ и "Левого фронта" от Владимира до Хакасии, заметно оживил уличные акции, а митинги КПРФ хоть немного перестали походить на дежурные мероприятия для ядерного актива. Однако его появление в рядах "левых" вызвало и раздражение. За свою карьеру Шевченко сделал немало противоречивых вещей, соблазн покопаться в которых велик. Корреспондент Накануне.RU встретился с Максимом Шевченко специально для спецпроекта "Жизнь замечательных левых".

"Я — антизападник"

— Максим, публика знает Вас уже очень давно, но уверен, у нее до сих пор нет внятного ответа на вопрос, кто вы, откуда, во что верите, против чего боретесь?

— Я родился в Москве, коренной москвич, в семье инженеров. Отец — геолог, мама — преподаватель. Два деда у меня были, профессора. Один занимался методикой преподавания физики, другой — разведкой редкоземельных металлов.

— Они оба репрессированы?

— Нет, почему, только один был репрессирован, в 30-е годы. Восемь месяцев он был под следствием, а когда пришел Лаврентий Берия, справедливость восстановили в отношении сотен тысяч людей, в том числе и в отношении моего деда. Шел 1938 год.

Родился я на Соколе и жил там всю жизнь, в центре Москвы. Москва — мой город. Но и страну знаю неплохо, много ездил по ней автостопом в молодые годы, в 80-е, в 90-е. Ездил автостопом и по Европе. Бывал во многих странах и на самых разных войнах. Много чего видел и поэтому у меня есть определенные взгляды.

— Ваши взгляды — как они формировались? Вы же еще недавно были скорее евразийцем?

— Я и сейчас симпатизирую евразийству. Основа моих взглядов в том, что я антизападник, и считаю, что Запад — абсолютное зло. От Запада не может быть никакого добра для России. Запад воспринимает нашу страну как объект для захвата.

1991 год у нас — это была никакая не "демократическая революция", а колониальный захват, оккупация нашей советской страны, расчленение ее, уничтожение вооруженных сил, части населения, причем физическое уничтожение, разгром промышленности и вывоз ценностей. Нас просто превратили в объект захвата, поэтому любая идеология, которая противостоит Западу, будет мной поддержана. Наша задача сейчас — добиться независимости и суверенитета.

— Запад — это же не только то, о чем вы говорите, это еще и античные традиции, литература, технологии и наука…

— Я имею в виду ту часть Запада, которая считает Россию колонией. На Западе, естественно, есть и приличные люди, союзники, те, кто нас поддерживает. Но правящие элиты Запада относятся к России как к объекту захвата, а не как к партнеру.

— Вы вдруг оказались активистом "Левого фронта", прямо скажем, это не мейнстрим. Есть немало тех, кто назовет Удальцова радикалом. Как бывший ведущий "Первого канала" оказался среди радикалов?

— Современный социализм, социальное государство… Хотя не будем употреблять слово "социализм", потому что с ним ассоциируется СССР времен Брежнева, который, на мой взгляд, был плохим государством.

— Почему?

— Потому что это был огромный отход от ленинско-сталинского социализма.

— Кстати, под лозунги об отходе от ленинско-сталинских заветов развалили все государство вообще…

— Именно хрущевско-брежневско-андроповский социализм исказил ленинско-сталинский подход. Они искажали. Сталин ничего не искажал, а Хрущев и Брежнев искажали. Они превратили государство в источник собственного дохода, поставили бюрократию выше партии и народа, а потом бюрократия и совершила верхушечный переворот.

"Депортации и репрессии нельзя оправдать, но можно объяснить"

— Но у вас же и к Сталину есть претензии?

— Сталин был великим политическим деятелем, который, как любой великий политик, совершал ошибки. Две ошибки Сталина — это вышедшие из-под контроля репрессии 37-38 годов и ссылка народов. При этом они объяснимы с точки зрения политической целесообразности и исторического момента. Однако это были ошибки очень серьезные. Я бы даже это преступлением назвал.

— Про депортации вы специально оговариваете, потому что работаете на Кавказе и у вас там связи?

— Работаю я во Владимирской области. Я просто на самом деле считаю, что лишение людей Родины и объявление огромного количества людей предателями — ошибка. Можно было бы среди тех же чеченцев провести чистки и выявить тех, кто реально был пособником немцев. Таких было немало, как и среди русских.

— Есть мнение, что просто времени было мало, чтобы найти другое решение.

— Нет, его не было мало.

— Если вы сейчас придете на "Эхо Москвы", например, и скажете, что некоторые депортации были оправданы, вы же потеряете авторитет на Кавказе?

— Никакие депортации не были оправданы. Оправданы были чистки во время войны, выявление предателей и пособников немцев. Объявлять же врагами всех, например, крымских татар от мала до велика, от младенцев до стариков, — такого нельзя оправдать. Те, кто это оправдывают, совершают огромную этическую ошибку. Да, было много тех, кто сочувствовал немцам, сотрудничал или носил немецкую форму. Вот и накажите тех конкретных мужчин, которые это делали. Как можно просто взять и объявить весь народ врагом, лишить людей их Родины? Это нельзя оправдать. Но, я подчеркиваю, это можно объяснить. В ту эпоху, когда на фронте каждый день гибло по 20 тысяч человек, счет человеческим жизням был иной, была другая морально-этическая оценка событий.

Вот вы, допустим, Сталин, и вам докладывают, что надо выявлять предателей среди крымских татар, потому что они сотрудничали с немцами в деле взятия Севастополя и уничтожения десанта зимой 42 года. Да, это было. Да, в Евпатории десант был уничтожен пособниками немцев среди крымских татар. Но, я подчеркиваю, не крымскими татарами, а именно пособниками. Были же, например, и крымские татары — партизаны-коммунисты. У меня друг крымский татарин, дед его был секретарем подпольной парторганизации, которая оставалась в Крыму. Разные люди были, понимаете?

Ну и вот, докладывают. "А что надо сделать, чтобы выявить предателей? — Такое-то количество сотрудников НКВД. — А сколько на это надо времени, чтобы выявить? — Полгода, товарищ Сталин. — Нет, проще погрузить и выслать. Потом разберемся".

Счет жизням иной был. За каждый месяц 400 тысяч человек погибает, а тут надо 400 тысяч человек выслать в Казахстан. Мы судим об этих событиях из нашей благополучной эпохи. А представьте себя в 1944 году. Это совсем другое измерение и жизни, и смерти. Поэтому еще раз говорю, депортации нельзя принять, но их можно объяснить, понять.

Так же обстоит дело и с репрессиями 37-38-ого годов, когда остро стояла необходимость "срезать" партийную верхушку. Эта верхушка переродилась, изменилась, возомнила себя хозяевами кабинетов и черных машин. Теми, кто в итоге в 1991 году совершил переворот. Читали "Золотой теленок"? Герои "Золотого теленка", все эти Скумбриевичи — это те, кто был в итоге репрессирован. Необходимо ли было их "срезать"? Конечно. Они противоречили сути того, что происходило в стране. Страна хотела строить социализм. Эти давление, запрос — шли снизу. Да, часто это все описывается как сталинская тирания, но на самом деле это было гораздо более сложное явление.

Миллионы людей говорили снизу: "Мы дети революции, мы дети крестьян, мы хотим революции!" Вчера они были крестьянами, не умевшими ни читать, ни писать, как мой дед, который родился в доме с соломенной крышей, а уже в 35-м году защитил кандидатскую диссертацию. Таких людей было огромное количество. Многие из них не были членами партии, но они ощущали эту страну своей. Это движение вперед: молодежь — на самолеты, молодежь — на поезда, молодежь — на Магнитку. Не надо представлять страну как концлагерь, вокруг которого стояли НКВДшники. Репрессии коснулись очень малого количества людей, а знали о них еще меньше. Огромная же масса, тем временем, прошла ментальные и социальные изменения. Если посмотреть, как они, эти люди, жили 20 лет назад, в 1916 году, а потом посмотреть, кем они стали в 1936 — огромные перемены. Просто сорок шагов вперед. Да, дворяне были репрессированы, уничтожены как класс, купечество было уничтожено как класс, но 87% населения страны — крестьяне. Они стали городскими рабочими, интеллигенцией — все они ощущали эту страну своей, своим пространством. Пусть и не во всех регионах было одинаково. На Украине свои ощущения, в центральной России – другое.

Однако основой большевистской России были все же центральные регионы от Урала до Брянска. Великоросско-татарские регионы. Это они требовали: "Хотим нашу страну". Партбюрократия раздражала всех. Читаешь "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург. Она ясно описывает, мол, вот мы с мужем выезжали на отдельную дачу, все там было хорошо. Ее муж — партийный работник, отдельная персональная дача, партийная машина. Она признается, что людей впервые увидела, когда ее арестовали. "Я впервые поняла, как тяжело живет страна", — пишет. Естественно, таких, как она, люди требовали репрессировать. Ну, а дальше начался террор неуправляемый. Он коснулся не только партийной элиты, но и гораздо большего количества людей.

Почему так произошло? Тут есть две версии. Первая — "злодейство Сталина", который таким образом хотел всех запугать. 680 тысяч человек было расстреляно за все годы. Это очень много. В масштабах страны эта цифра, кажется, не очень заметна, но она не может не ощущаться. Другая же версия, которую разрабатывает историк Александр Колпакиди, что это был результат заговора Ежова. Номенклатура поняла, что ее начинают "приземлять", они решили довести репрессии до абсурда. Убивали ведь много верных коммунистов-сталинистов, сводили личные счеты. Машина террора вышла из-под контроля, угомонил ее Лаврентий Берия. Когда он пришел, террор мгновенно прекратился.

Было и много мифов вокруг темы репрессий. Тухачевский, мол, невиновен, Блюхер невиновен. Но высшее руководство Красной армии теснейшим образом сотрудничало с фашистами Европы. Тухачевский лично дружил со всеми генералами Муссолини, общался с ними, проводились совместные учения. У них были очень тесные связи с немецким Генштабом. Да и он сам рассказал это на допросе, что у него были контакты и с немцами, и итальянцами. И вот картина – по всей Европе проходят военные перевороты, военные приходят к власти. В Испании военный мятеж, в Германии армия поддерживает Гитлера, в Италии Муссолини проводит эфиопскую войну и фактически армия приводит его к власти. В Венгрии адмирал Хорти берет власть. А мы что же? Самые отсталые? Как вы считаете, могли Тухачевский, Якир и Гомарник провести военный переворот? Они что, святые что ли? Совершенно не исключаю, что заговор был.

"Мы были богемой: слушали Doors и заказывали панихиду по царской семье"

— Вы разве всегда были левым?

— В 16-17 лет у меня в комнате висели портреты Че Гевары, Фиделя, Камило Сьенфуэ́госа. Журнал "Куба" покупал, вырезал их оттуда. Читал мемуары Че Гевары, партизанский дневник, боливийский дневник.

— Юность — это Московский авиационный институт?

— Нет, еще даже в школьные годы. Потом советская пропаганда так обрыдла и надоела, что я ушел в богемную жизнь, где стал искать иного.

— Богемная жизнь — что это значит?

— Мы жили в мире постмодерна, развлекались, как могли. Мы создали свой альтернативный круг жизни, в котором могли с моей бывшей женой пойти и заказать панихиду по царской семье. Это было в 1987 году. В трех московских церквях священники тогда чуть от страха не умерли. А в Елоховском соборе отец Елисей, кажется, сказал: "Конечно, только можно я их по именам, Николай, Александра, Татьяна, Ольга, Мария, Татьяна, Анастасия, Алексей" (имена перечисляет по памяти).

— Троллинг был такой?

— Почему? Ну, с одной стороны, троллинг, а с другой стороны, почему бы за убитых не помолиться? А мы были такие, знаете, хипари веселые, эта власть нас достала, мы с ней никак не контактировали. Почему нет? Одновременно можно было слушать Джима Моррисона и Doors, читать Гессе, Шопенгауэра, а потом пойти и заказать панихиду по царской семье. Эклектика!

— Это какое-то общее настроение той эпохи?

— Нет, мы не были в общем настроении. Мы были особые. Это была богема. Московская литературная, художественная, поэтическая богема. Андрей Полонский, Аркадий Словоросов, Надежда Кеворкова, Сергей Ташевский, Владимир Шиленский, Алексей Кадацкий, Максим Шевченко. Это было интересно. Я был молод и из "совка" попал в мир философии, религии, лекций Раджниша, Оша, переводы текстов Джима Моррисона и Роберта Планта, Velvet Underground.

— Это тогда у вас случился автостоп по Европе?

— Нет, это было уже в 1994. А тогда Европа же была закрыта.

— А как это было, кстати? С деньгами, без денег, с целью или без?

— Денег не было абсолютно. У меня была девушка-француженка. Я с ней познакомился в Москве, она была русисткой, занималась Достоевским. Ее звали Катрин Руэт. Очень красивая, хорошая девушка. В Москве наш общий друг Саша Кузнецов снимал романтический контркультурный фильм. На съемках у нас возникла невероятная любовь-любовь. Мы съездили в имение Пушкина, в Ярополец.

Потом она уехала домой, во Францию, я решил поехать к ней. Я не знал даже, как устроена подобная поездка. Тогда еще не было Шенгена, кстати. И вот, мне было 25 лет или 27 лет, большой мальчик, я работал учителем. Решил сэкономить и купил билет не на самолет до Парижа, а поехать на поезде до Праги, а оттуда поехать автостопом до Парижа. Приезжаю я в Прагу, а мне говорят, что чтобы попасть в Германию, нужна виза. Я попытался пойти в немецкое посольство и попросить транзитную визу, мне сказали: "Пошел вон". Я был вынужден купить билет до Парижа. Прилетел в Париж, в кармане 25 франков. Денег не было в принципе. Я там ночевал на улицах, бродил по Парижу, сходил в православную церковь рю Дарю.

Дозвонился до Кати, она жила под Лионом, в деревне. Взяла трубку некая мадам. Спросила, кто там. А я вообще не говорил на французском. Однако выяснилось, что в молодости эта мадам любила какого-то американца и знает какие-то английские слова. Я объяснил ей, что я Максим де ля рюс. Она сходила за пять километров (это был единственный телефон на всю округу) и позвала Кати. Я сидел около телефона, курил Gitanes, купленные на последние деньги, и читал Берроуза "Голый завтрак". Очень хорошо мне, кстати, он тогда подошел. Европу я постигал под Берроуза. И вот к телефону подошла Кати, мы договорились, и она за мной приехала, при этом очень удивилась и обломалась, узнав, что я без бабок. Так или иначе, мы сели на скоростной поезд и поехали в Лион. Отец у нее был директором очень хорошей гимназии. Замечательная девушка была. Потом мы с ней жили в этом удивительном древнем лесу в какой-то хижине. Я сказал, хочу в Камарг на Средиземное море, в страну цыган — провинция, Филиппом Красивым отданная. Я кайфовал, потому что я был очень начитанный молодой человек, и в Европе из-под каждого куста, в названии каждого города на меня смотрела история. Европа была наполнена для меня сюжетами и смыслами.

— Это не противоречит тому, что в начале нашего разговора вы говорили, что вы антизападник?

— Это не Запад. Я против элит Запада. Я не против Запада, как культурного пространства. Я обожаю простых людей на Западе, его искусство.

— Хорошо, вернемся в лес и к Берроузу. И что в итоге?

— Потом мы жили в Реймсе. Она поступала в университет в Реймсе и поступила. А я пожил в русском монастыре Мурмелон под Реймсом. Там познакомился с отцом Георгием Дроботом, он умер уже, и с другими стариками из эмиграции. Они очень много мне рассказывали о том, как во время войны русские жили в Европе и Германии. Помню, отец Георгий сказал мне: "Я тебе сейчас расскажу то, о чем тебе никто в России не поверит, а если и поверят, то расстреляют". Он рассказал, как реально жили власовцы в Германии, как проходила жизнь русских в Европе и Германии с 41 по 45 год. Мы говорили часами дни напролет, я сидел в библиотеке в Мурмелоне и читал все эти рукописи, которые там хранились. В 30-е году Мурмелон был духовным центром русской эмиграции. Умиравшие офицеры оставляли там свои дневники. Я помню, как читал эти драматические истории и входил в совершенно иное пространство. А потом я уехал в Россию.

— А что рассказал вам отец Георгий?

— Просто правду. Как было на самом деле. Не хочу об этом говорить. Это не тема для интервью. Как-нибудь отдельно я перескажу. Но поверьте, я знаю из первоисточников, что очень отличается от официальных версий.

— Вы там воцерковились?

— Нет, раньше. Я крестился в 88 году. Крестился я под влиянием Александра Эльича Огородникова. Известнейшего диссидента из группы Огородников-Пореш.

— Это был протест?

— Ну, не знаю, какой протест. Протестовать можно было, слушая рок-музыку и занимаясь хиповской жизнью. Мне этого было недостаточно и это было не духовно. Я искал смыслы, православие мне казалось очень содержательным. Я ездил по монастырям. Брат Александра отец Рафаил был монахом Псково-Печерского монастыря, духовным наставником Тихона Шевкунова. Он погиб потом в 1990 году в автокатастрофе.

Я ездил в паломничества в Таллин, Ригу, Прибалтику, Азию, Сибирь — все это было доступно в нашей огромной стране. А потом страна закончилась и наступила новая реальность. В этой реальности в 1991 году я был около Белого дома в двух шагах от этого тоннеля, где погибли эти ребята, где стреляли.

— В качестве кого вы там были?

— В качестве простого московского парня.

— Зеваки?

— Нет, почему зеваки. Мне не нравилось то, что тогда было. Поймите. Это не могло понравиться. От этого всего тошнило. От всех этих бесконечных начальников. Это сейчас, когда я стал умным, политологом стал, я понимаю, что это была разводка, что была необходимость восстановить Советскую власть. Верховный совет – это было правильное решение. Только вот его вожди… они ведь сами не знали, зачем там оказались. Они были опытными бюрократами, но ни Хасбулатов, ни Руцкой не понимали, как надо действовать в той ситуации. Они могли за два дня всю Москву и всю страну ведь взять. А ведь с ними были герои Афганистана. Был Ачалов, был Макашов, который тоже афганец, с ними были люди, которые водили людей в атаки полки и бригады, но лидеры показали себя в политическом кризисе абсолютно беспомощными и наивными.

— Почему так часто получается, что люди, которые привыкли ходить в атаки, вдруг становятся слишком осторожными, что ли?

— Когда у людей нет идеи и идеологии, когда непонятно, ради чего жить и умирать, так всегда и получается. Ачалов, храбрейший из храбрых, десантник, но они делали какие-то глупости. То повели толпу на телецентр Останкино, то Руцкой призвал авиацию бомбить Кремль. Этот Кремль можно было взять за два часа реально теми силами. 3 октября Москва принадлежала им. Они вместо захвата Москвы стянулись все к Белому дому.

— Процедуру хотели соблюсти?

— Какая процедура?! Вот им показали процедуру! Два танка — это процедура. В революции выигрывает тот, кто первый ставит пушки. Тот, кто решается стрелять и давить, тот и выигрывает. Как Наполеон во время брюмера выиграл и разогнал роялистский заговор. Кто решается стрелять — тот и выигрывает. А они не решались, бегали, метались. Люди-то были все хорошие, да и идея восстановления Советов была правильная.

"Талибы взяли Кабул, кто поедет в Афган?"

— А почему, кстати, именно "Независимая газета" и как вы там оказались?

— Случайно, мимо проходил и искал работу. В начале 90-х я ценил только две газеты. "Спорт-Экспресс" и "Независимую". Их читал, так мне хотелось. "Независимая" при Третьякове была парадоксальным изданием, там можно было встретить статьи про Таджикистан, а на последней странице дневники Жозефа Де Местра. Работать в "Независимой" — это была интеллектуальная вершина. Зашел, а там сидел Олег Давыдов. Он говорит мне: "Ну, напиши что-нибудь". Я написал.

— А что написали?

— Про типы революций, публицистический очерк. Ну, я же был поэтом, журналистике я никогда не учился. А потом уже начались военные командировки.

— Вас молодого-неопытного отправили на войну?

— Ну, было примерно так. Ходил по редакции пьяный Володя Павленко, Царствие ему небесное, и спрашивал: "Талибы взяли Кабул, кто поедет в Афган?" Шло лето 1997 года, кажется. Все боялись. Я говорю: "Вов, давай я". Пошли к Третьякову: "Виталий Товиевич, можно мы с Володей поедем в Афганистан и сделаем материал?". А он говорит: "Максим, вы же никогда не были в военной командировке. — Ну, когда-то же надо начинать". Мы поехали с Павленко к Масуду Ахмад Шаху. Так я впервые попал в военную ситуацию, видел пленных, мертвых, пытки видел.

— И так возникла ваша привязанность к ближневосточной теме и к Кавказу?

— Я до этого побывал в Чечне и сделал интервью с Басаевым и Яндарбиевым.

— Вас за это ненавидят теперь?

— Да нет, все не так сложно, как вам кажется.

— Кстати, да, тогда, кажется, все кому не лень наперегонки делали интервью с Басаевым. Это было что-то вроде журналистского квеста.

— Ну, нет, не лень было очень немногим. Потому что до него надо было еще добраться.

— И все же знаете эту риторику, что это интервью с врагом, а вы ему даете слово?

— В первую войну все было не совсем так. Да, Басаев был, конечно, был одиозной фигурой. Он был террорист в чистом виде, но... (задумывается) в Первую войну это было не совсем так. Я Ельцина, например, своим никак не ощущал. Ельцин для меня был ненавистен. С расстрела Белого дома, а точнее с 1994 года, когда началась война, я понял, что это мразь и сволочь. Я, правда, еще не понимал ситуацию глубоко, что вся война была затеяна, чтобы просто не дать победить Зюганову в 1996 году.

— А можно было эту войну предотвратить?

— Конечно. Просто не начинать ее. Чечня была таким же регионом, как Дагестан.

— Истории о том, что оружие специально чеченцам оставили?

— Может быть, оставили, может быть, не оставили. Понимаете, тогда все можно было купить. Можно было купить пусковую установку для ракеты. Левые люди продавали по всему миру танки, платили за это нашим генералам. Потом склады просто загорались — ах-ах — а оружие, которое якобы горело, было продано.

Тогда же я познакомился, кстати, с Гейдаром Джемалем.

— В Чечне?

— Нет, в Москве на Арбате. В январе 1995 года. Гейдар сразу поразил умом и образованностью, взглядом на мир.

— Кстати, а вот эти его совместные фотографии с Басаевым?

— Ну, что ж. Это такая была эпоха. У всех, у многих есть такие. Кобзон с Басаевым. Есть фотографии, где Кобзону дарят пистолет и он в обнимку с Басаевым стреляет в воздух из пистолета.

— Гейдар Джемаль ведь тоже эклектик. У него сочетался и ислам, и левые взгляды, и Егор Летов и тот же Дугин.

— Да, мы говорили с ним на одном языке. Но он говорил сложнее (опять задумывается). При этом у него был дар разъяснять вещи. А потом я познакомился и с его сыном, Орханом. Он и его отец стали самыми моими близкими друзьями.

Потом была Югославская война, на которой я видел зачистки деревень, последствия расстрелов, пирамиды из человеческих голов, содранную кожу. Все это осталось в моей памяти. Потом была Палестина. Там я снимал убитых детей палестинских, как их хоронили. Когда я делал интервью с сионистами, мне говорили, что там надо убивать всех.

— А Первый канал как в вашей жизни возник?

— Это все журнал "Смысл". Я начал издавать этот журнал вместе с Сергеем Старцевым, журналистом "Независимой газеты". Мне позвонила Наташа Никонова с Первого канала и сказала, не хотите переговорить с Константином Львовичем Эрнстом? Он хочет с вами встретится. Я посоветовался с Гейдаром Джемалем, тот сказал: "Иди, это интересно". Я пошел к Эрнсту. Он предложил вести программу.

— Это же был прайм-тайм, самая главная передача канала про политику.

— Это был не прайм-тайм, да и я был новичком. Сейчас я понимаю, что это были хорошие деньги. Но по общим меркам телевидения, не такие большие. Эрнсту я очень благодарен. Он ввел меня в политику и большую журналистику. Журналистику больших величин, как я это называю. Журналистику с аудиторией в миллионы человек. Благодаря ему я стал известен всей стране.

— Но у вас ведь был какой-то особый статус?

— Особый, потому что я был непрофессиональным журналистом и не хотел никому понравиться. Только и всего.

— Но вы всегда могли писать и высказываться на публике как вам угодно. По крайней мере, есть такое ощущение. Выступать на "Эхо Москвы".

— Это просто было мое условие. Вы просто не бойтесь ничего потерять, и тогда вас никто не тронет. Те, кто боится что-то потерять, тех прессуют и шантажируют, а я никогда не боялся ничего потерять. Это дало мне свободу и аудиторию. Но я очень благодарен и Константину Львовичу, который мне это позволял, ну и, очевидно, Владиславу Юрьевичу, который тоже, видимо, позволял.

"Ленин был радикалом... как и Христос"

— И как вы в итоге примкнули к лагерю левых, к "Левому фронту", к КПРФ?

— Ну, как я уже говорил, я левым был с юных лет, просто я к этому вернулся. Я много разговаривал на эти темы и с Гейдаром, и с Орханом. Собственно говоря, не надо пытаться все упаковать в одну кучку. КПРФ я считаю очень интересной партией, поскольку за все это время она выдержала огромные удары, от которых любая другая партия бы развалилась. КПРФ — системная партия, которая испытывает проблемы и кризис. Но в КПРФ есть немало людей — искренних патриотов левого толка. А я всегда старался быть на стороне справедливости и буду стоять на этом до последнего вздоха.

— Джемаль-старший тоже всегда был левым, он же стоял у истоков "Левого фронта"?

— Он не левый никакой, вы что. Точнее так, он не коммунист. Он был мусульманин и скорее вдохновлялся идеями пророка и идеями Али Шариати. Но он не был шиитом при этом. Неправильно его так понимать. Гейдар Джемаль стоял на позиции политического ислама.

Джемаль не был шиитом. Это было ошибкой считать его шиитом. Просто он считал революцию Хомейни разрывом в цепи мирового угнетения. И я тоже так отношусь. Он был мусульманином, интеллектуалом, философом. Исламский комитет он сам создал и возглавил. Он считал, что ислам есть самая радикальная форма сопротивления мировому угнетению.

— И вы с ним согласны?

— Конечно. Сейчас, в настоящую эпоху, это так.

— А православие?

— Православие — это не форма сопротивления. Личного — да. Но политического — нет. Политически православие вписано в систему мирового истеблишмента.

— Вы еще православный?

— Да, я православный. Я философ. Я знаю, что есть истина, что есть Христос. Если так случится, что истина будет против Христа, я буду с Христом против истины, как сказал Достоевский. А что такое быть с Христом? Это многочасовой отдельный философский разговор. Нужны ли были Христу люди в тяжелых, золотых одеждах, служащие на золотой посуде символические литургии? Этого ли хотел Христос от людей? Я христианин, но я одновременно уважаю мусульман. Я уважаю и люблю всех честных людей. Верю в единого Бога, и каждого, кто верит в него, принимаю. Стараюсь при этом не комментировать чужую религию, у меня есть знакомые язычники, есть буддисты, но правду я вижу только в монотеизме. Только в том, что есть один Бог, творец и небу, и земле, и он трансцендентен к нашему миру, куда он посылает пророков.

— Что-то вроде экуменизма?

— Никакой это не экуменизм. Это монотеизм.

— Просто что-то такое было же у Бердяева, Булгакова, кажется. Кто ваш ориентир среди левых лидеров? Бердяев, Ленин, Бакунин…

— Ленин близок мне как тактик политической победы. Он ближе их всех мне как политический мыслитель. Он был настоящим радикалом и действовал не из собственного эго, из своих комплексов — интеллектуальных или психологических, а он действовал исходя из желания изменить мир. Он считал, что мир — это ошибка.

Есть три больших клуба человеческой мысли. Есть традиционалисты, которые считают, что мир — это символ, который надо описать и создать гармоническую систему символов. Есть либералы, которые полагают, что мир — это свинарник, который надо обустроить и жить в нем, как свиньи. Как у Пазолини есть фильм "Свинарник". Чтобы подавали еду и трахаться, было тепло и хорошо. Есть и радикалы, которые считают, что мир — это ошибка, которую надо исправить.

Ленин был радикалом. Христос тоже был радикалом, а отнюдь не традиционалистом. "Я пришел не отменить закон, но исполнить". "Не мир, но меч я вам принес". "Враги человеку – домашние его", "Лисы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну человеческому нет места на земле, где преклонить главу свою". "Скорее верблюд пройдет через угольное ушко, чем богатый попадет в царствие небесное". Все эти слова можно вложить в уста любому колумбийскому повстанцу, как это делал Че Гевара. Он же говорил, что если социализм и христианство встретятся, они станут непобедимы.

Ещё материалы спецпроекта ЖЗЛ [жизнь замечательных левых]:

- "При Путине ничего не поменялось. А мы всё про Троцкого". Интервью с Николаем Платошкиным

- "Сегодня с плакатом – завтра… с адвокатом". Интервью с Дмитрием Аграновским

- Константин Сёмин: Рабочий класс видел всех в гробу

- Эдуард Лимонов – о магии Путина и "временном" возвышении власти над народом

- "Я был одиноким, таким и остаюсь". Интервью с Александром Прохановым

- Захар Прилепин: Хутор – это моя личная попытка что-то исправить

- "Советская команда – беспоповцы, а РПЦ – инородная церковь". Интервью с Александром Пыжиковым

- "Борьба за власть — это риск, кровь, лишение привилегий, а не когда много денег и депутатов". Дарья Митина

В России 3,6 миллиона бездомных кошек и собак

В России 3,6 миллиона бездомных кошек и собак

Бывшего вице-мэра Киева подозревают в переправке уклонистов в Европу

Бывшего вице-мэра Киева подозревают в переправке уклонистов в Европу

СМИ: ЕС отказался от идеи запрета на импорт российского СПГ

СМИ: ЕС отказался от идеи запрета на импорт российского СПГ

Житель Полевского устроил стрельбу по окнам жилого дома

Житель Полевского устроил стрельбу по окнам жилого дома

Экс-губернатор Курской области находился в оперативной разработке несколько месяцев

Экс-губернатор Курской области находился в оперативной разработке несколько месяцев

БПЛА вторую ночь подряд атакуют Шую в Ивановской области

БПЛА вторую ночь подряд атакуют Шую в Ивановской области

Летать в России станет еще дороже

Летать в России станет еще дороже

Креатив Госдумы так и прет: про букмекеров и депутатов

Креатив Госдумы так и прет: про букмекеров и депутатов

Вот это "Вызов"

Вот это "Вызов"